Attorno alla metà di febbraio di quest’anno un certo numero di album e singoli di vari artisti, pubblicati da diverse etichette discografiche, sono scomparsi dalle principali piattaforme musicali online. Non è dato sapere esattamente quanti siano, nè per quanto tempo sono rimasti offline (alcuni di questi sono ancora assenti): forse perchè il numero non è così significativo, forse perchè la rimozione ha riguardato solamente prodotti pubblicati da piccole o medie etichette indipendenti, di certo perchè ad ogni modo queste informazioni sono in possesso esclusivo delle aziende che gestiscono le piattaforme.

Inoltre anche se i numeri fossero alti vanno sempre proporzionati all’enormità dei contenuti pubblicati online, quindi non soprende che la cosa non abbia destato molta attenzione: io stesso ho scoperto che un paio di miei album erano stati rimossi solo dopo aver ricevuto segnalazioni da amici musicisti ai quali era successa la stessa cosa.

Più che il fatto in se stesso ad apparire preoccupanti sono state le modalità.

I brani sono stati cancellati da tutte le principali piattaforme (Spotify, Amazon, Apple, YouTube, Deezer, e via discorrendo), con l’eccezione di quelle come Bandcamp o Soundcloud che sono gestite direttamente dagli artisti; e spesso oltre alle canzoni e agli album sono scomparsi anche i profili degli artisti, le visualizzazioni e gli ascolti relativi. Tutto questo senza nessun preavviso e senza nessuna spiegazione.

Se si considera che i servizi di distribuzione sono pagati dagli artisti, o dalle etichette che li pubblicano, si tratta di un’inefficienza piuttosto grave; soprattutto alla luce del fatto che per alcuni il problema persiste da mesi, ed è pienamente normale che chiedano con insistenza ai loro referenti che diamine succede.

Ma per provare a rispondere a questa domanda bisogna aprire una parentesi e spiegare per sommi capi come funziona la distribuzione digitale della musica.

Gli esordi della “musica liquida” risalgono ai primissimi anni 2000, e precisamente tra il 1999 (anno in cui venne lanciata l’applicazione peer-to-peer Napster, poi dichiarata illegale e acquistata da Roxio un paio d’anni più tardi) e il 2003 (anno in cui fece il suo esordio iTunes Music Store, piattaforma di Apple alla quale aderirono le 5 maggiori case discografiche ed oltre 300 etichette indipendenti).

La formula iniziale è quella del download a pagamento,

e non ci vorrà molto prima che la distribuzione online

diventi un servizio disponibile per chiunque voglia pubblicare musica.

Nella seconda metà degli anni 00 qualsiasi musicista anche se sconosciuto e autoprodotto poteva in maniera indipendente distribuire e vendere la propria musica su iTunes e sulle piattaforme di download disponibili ai tempi (che erano già parecchie), trovandola così orgogliosamente esposta nella stessa vetrina dei big.

Il sistema dei download a pagamento non aveva però eliminato il fenomeno del peer-to-peer e della condivisione illegale della musica, e anche se i costi per un singolo album erano inferiori a quelli di qualsiasi di supporto fisico, era spesso possibile reperire gli stessi contenuti altrove e gratis. Inoltre le tecnologie che permettevano lo streaming dei contenuti multimediali in quegli anni fecero passi da gigante, e proprio nel 2008 venne lanciata Spotify, divenuta in breve tempo la piattaforma nettamente dominante per la fruizione della musica.

L’avvento di Spotify ha imposto lo streaming come modalità di ascolto e l’abbonamento come condizione di accesso ai contenuti, in modo simile a quanto escogitato più o meno nello stesso periodo da altri monopolisti di settore come Netflix e Amazon Prime. Nel febbraio 2024 la piattaforma ha superato i 600 milioni di utenti attivi ed ha raggiunto i 236 milioni di abbonati.

Con il mercato del supporto fisico messo in ginocchio, e la consapevolezza che ormai la stragrande maggioranza delle persone fruisce musica attraverso lo streaming, per un musicista oggi distribuire sulle piattaforme è diventata una condizione pressochè irrinunciabile. Ma come funziona esattamente questa pubblicazione?

Piazzare la propria musica sulle grandi piattaforme come Spotify o Apple non è qualcosa che i musicisti possono fare autonomamente: per farlo hanno bisogno di un intermediario, chiamato comunemente “aggregatore”. Si tratta di società di servizi che si occupano di distribuire online gli album o i singoli e di rendicontare le rendite maturate dagli streaming o dai download. Alcuni aggregatori chiedono un costo una tantum per ogni singolo progetto, ma sempre più si sta imponendo anche in questo caso la formula dell’abbonamento: paghi un tot al mese o all’anno e puoi distribuire tutta la musica che vuoi. Il sistema, c’è da dirlo, è piuttosto rapido ed economico, anche se l’abbonamento diventa l’ennesimo costo da ammortizzare se consideriamo che la maggior parte dei musicisti autoprodotti o non legati a grandi etichette si paga la realizzazione del master di tasca propria. A questo punto il proprio album è a disposizione di tutti, praticamente in tutto il mondo; ma è qui che lo scintillante mondo del digitale comincia a farsi oscuro.

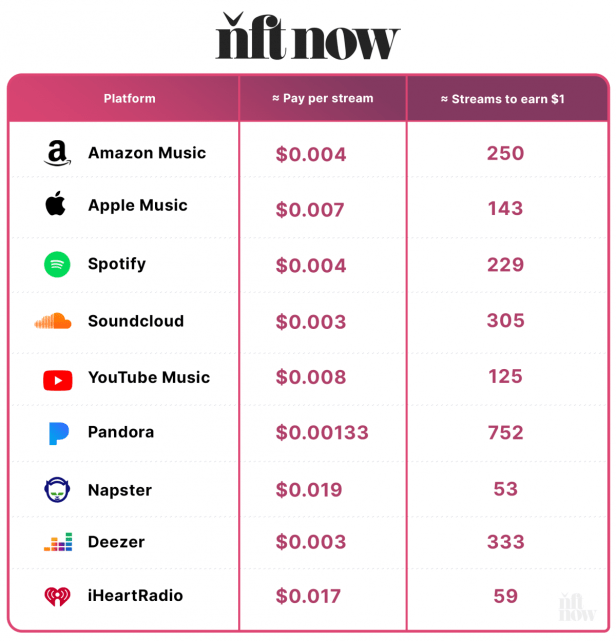

Innanzitutto, c’è la questione dei proventi. È risaputo, lo streaming non paga.

Prendiamo Spotify, che guarda caso oltre ad essere il servizio più usato è anche uno di quelli che retribuisce meno: circa 0,004 euro ad ascolto, in genere trattiene il 30% dei ricavi. Per guadagnare 10 euro dallo streaming (un prezzo popolare a cui si poteva vendere un CD fino a qualche anno fa) ci vogliono circa 2500 ascolti. A questo va aggiunto che anche gli aggregatori trattengono una percentuale per il loro lavoro di rendicontazione, rendendo le entrate ancora più magre.

Per sperare di ricevere un minimo guadagno gli autori si ritrovano quindi a dover massimizzare il “traffico” sui loro prodotti sparsi online. Il termine è ormai sdoganato ma rende tristemente chiaro come viene rappresentata oggi la fruizione della musica: un movimento continuo, spesso caotico e quasi sempre associato al commercio.

Per aumentare il traffico i musicisti sono costretti a dirottare quanti più clic possibili sui loro contenuti, e sono le piattaforme stesse a dar loro gli obiettivi da raggiungere: il numero di ascolti di un brano o di visualizzazioni di un video sono diventati il parametro concreto, matematico, che decreta la riuscita di un lavoro e soprattutto la possibilità di proseguire un percorso. Raggiungere un certo numero di stream non è diventata soltanto una questione commerciale, ma anche sociale: è il segno della considerazione che il mondo circostante fa ricadere sul tuo progetto, la leva da spingere per far apparire rilevante quello che si è fatto, ed auto-determinare la propria futura sopravvivenza economica e artistica.

Ecco quindi che negli ultimi anni sono spuntate altre società di servizi rivolte a musicisti e produttori, che garantiscono di far crescere esponenzialmente gli stream o le visualizzazioni su questa o quella piattaforma; che poi, sussurrano costoro nelle loro presentazioni, nel mondo interconnesso della rete una spintarella su Spotify equivale a un incremento di like sulla propria pagina Facebook, che può condurre a un’impennata di iscritti al proprio canale YouTube, e via così.

Se una delle prime regole del commercio è creare una necessità, voilà:

il mondo della musica liquida è una piena espressione di vocazione capitalistica.

In alcuni casi questo “enhancement” si basa sull’ingaggio di selezionati “curatori” di playlists, blogger o business strategists capaci di muovere (anche se in modo non completamente trasparente, per quanto mi pare) un certo numero di clic reali; ma ovviamente questo è terreno fertile per algoritmi e intelligenze artificiali di ogni tipo, e non c’è voluto molto perchè si sviluppasse un’attività clandestina di ascolti gonfiati non solo attraverso lo sfruttamento di microlavoro umano retribuito, ma anche tramite bot e programmi automatici che simulano ascolti. Vere e proprie iniezioni sintetiche di “fake stream” che spesso, in un delirante circolo vizioso, servono a creare picchi che innescano a loro volta gli algoritmi di Spotify, i quali intercettano i brani con più incrementi di ascolti in un determinato lasso di tempo e li piazzano automaticamente in cima alle loro playlist sponsorizzate. Più ascolti portano più reddito: ma indipendentemente dalla questione economica, i “fake stream” danno visibilità. I bot generano falsa attenzione, ma lo scopo è che a un certo punto quell’attenzione diventi vera.

Contorto? Sì, ma il peggio deve ancora arrivare.

Ufficialmente, la musica rimossa da Spotify negli ultimi mesi fa parte della nuova battaglia che la piattaforma ha lanciato contro i “fake stream”. In un articolo uscito nel 2023 sul Financial Times l’azienda dichiarava: “Lo streaming artificiale è un annoso e diffuso problema in tutto il settore e Spotify sta lavorando per eliminarlo dai nostri servizi”.

Senza dare avvisi o anticipazioni quindi Spotify ed altre piattaforme hanno eliminato migliaia di brani che secondo i loro software di rilevamento avevano beneficiato di ascolti gonfiati. Centinaia di etichette sono state inserite in una supposta “black list” in quanto sospettate di utilizzare bot e algoritmi, e i loro prodotti sono stati bannati. Fatto salvo tornare sui propri passi in alcuni casi, alla richiesta di prove di irregolarità da parte di artisti e label, e ripristinare la situazione senza fornire spiegazioni nè scuse.

Perchè qualche problemino nel giustificare le epurazioni c’è, e non da poco: ci si può fidare di un software di rilevamento sul cui funzionamento non si danno informazioni? Come si può capire se la decisione di gonfiare gli ascolti è responsabilità dell’artista, del management, dell’etichetta o dell’aggregatore? Se una label finisce in lista nera per aver gonfiato un singolo, perchè devono pagarne le conseguenze anche gli altri artisti rappresentati?

Essendo coinvolto in prima persona nella gestione dell’etichetta che ha pubblicato due album che sono stati rimossi, posso garantire che non abbiano mai nemmeno pensato di ricorrere a “fake stream”, per nessuno dei prodotti pubblicati: eppure siamo stati segnalati e coinvolti, e nessuno nè dalle piattaforme nè dalle società di distribuzione digitale è stato in grado di fornirci informazioni. In sostanza, sarebbe stata la parola di Spotify (anzi, dei software di rilevamento di Spotify) contro la nostra; e il condizionale è d’obbligo perchè in realtà non c’è stata nessuna possibilità di contraddittorio.

Per fortuna nel nostro caso nel giro di pochi giorni tutto è tornato online. Ma per molti altri la questione non si è ancora risolta, e ribadisce un fatto semplice ma molto poco discusso, soprattutto nell’ambito dei contenuti multimediali, cioè che società di servizi e aziende tecnologiche possiedono e controllano contenuti e informazioni e li gestiscono a loro piacimento.

Da gennaio 2024 la guerra di Spotify contro i “fake stream” prevede anche altre misure. Come da articolo pubblicato direttamente sul sito dell’azienda “qualsiasi violazione inerente a streaming artificiali/fraudolenti, violazione di copyright, o di marchi registrati comporterà una penalità/sanzione per il vostro account.” La piattaforma impone una multa di 10€ per ogni infrazione (10€ ogni 1.000 stream per ogni traccia considerata fraudolenta per più del 90%), che saranno addebitati direttamente sugli account, e potrebbero anche sancirne il blocco.

Ma ancora una volta la domanda sull’effettiva veridicità di ciò che viene contestato e sulla possibilità di un contraddittorio è lecita…insomma, per citare Alan Moore: “Who watches the Watchmen?” Chi controlla i controllori?

Tutto questo, tra l’altro, a meno di un anno dall’entrata in vigore di un’altra decisione molto discussa presa dal colosso dello streaming: quella di non concedere royalties a tutti i brani che non raggiungono i 1000 ascolti in un periodo di 12 mesi. Non solo un’altra calata di scure sulle possibilità di guadagno di molti artisti, ma soprattutto un altro modo di tagliare i costi; e qui arriviamo infine laddove il cerchio del nostro racconto va a chiudersi.

Perchè sì, tutto ciò di cui abbiamo parlato è il riflesso di una realtà talmente trasparente da non farsi notare, ma inequivocabile:

il gigante Spotify è in perdita, e il mercato dello streaming

si sta preparando ad affrontare le conseguenze di una bolla.

È un dato comune a molte società di servizi on demand: nonostante la domanda cresca, le aziende sono in perdita. Secondo layoffs.fyi, un sito che traccia i tagli di personale operati dalle big tech, queste hanno tagliato più di 250.000 posti di lavoro nel 2023. I motivi sono disparati. Si va dal contraccolpo per l’impennata improvvisa degli affari durante la pandemia al fatto che tutte queste società (Spotify e Netflix incluse) sono quotate in Borsa e quindi ormai divenute prodotti finanziari: rispondono a investitori che chiedono soltanto di guadagnare di più, costantemente, indipendentemente da tutto il resto.

Ma ci sono anche problemi legati ai costi di gestione. I servizi in streaming di Apple e Amazon sono coperti da altre attività collaterali che Spotify o Netflix non hanno, ma in generale gestire lo streaming sta diventando sempre più costoso per la quantità di materiale in circolo.

Non ci sarà una fuga di massa dalle piattaforme: ma se la regola della ciclicità e del riflusso è valida, questo potrebbe essere il momento in cui comincia l’onda di risacca.

Una voce di corridoio che sta prendendo sempre più corpo tra gli addetti ai lavori è che la “guerra ai bot”, le cancellazioni e le sanzioni di cui abbiamo parlato più sopra altro non siano che parte di una strategia volta a mettere i bastoni tra le ruote alle etichette più piccole.

Un passo indietro notevole rispetto alla liberalizzazione selvaggia attuata fino a poco tempo fa: ora la necessità è quella di “fare pulizia”, individuando e mettendo vincoli ad artisti o etichette che portano poco in termini di guadagno ma gravano sui server dell’azienda. Costi irrisori se presi caso per caso, ma che diventano importanti proprio sulla quantità. Il risultato sarà un accesso sempre più limitato alle proposte indipendenti e la quasi esclusiva presenza sui servizi di streaming dei prodotti più commerciali, quelli legati alle grandi case discografiche: proprio quelle che la “musica liquida” si proponeva di mandare in pensione 25 anni fa.

In un articolo apparso su Wired dal significativo titolo “Spotify è fottuto” Amanda Hoover sintetizza così la storia della piattaforma, ma in sostanza di tutto lo streaming musicale: “È un buon affare per ascoltatori ed etichette ma pessimo per streamers e artisti”.

Le piattaforme hanno però le loro armi, soprattutto quando sono di fatto monopoliste.

Se da un lato Spotify comincia a chiudere i cancelli per risparmiare, dall’altro lancia servizi di promozione a pagamento (playlist di curatori selezionati, pubblicità, collaborazioni con influencer e social media) che promettono di aumentare il proprio “traffico”, garantendo la loro provenienza reale. Siamo sempre lì, insomma, ma stavolta si gioca allo scoperto: più che combattere o condannare un sistema ciò che interessa alle piattaforme è appropriarsene per poterne trarre guadagno.

Il sistema streaming comincia però ad essere messo in dubbio non soltanto dagli artisti, ma anche da vari opinionisti e docenti universitari come l’americano Eric Drott, per citarne uno, che sul paradosso dei fake stream ha scritto un saggio; in Italia persino un magazine non certo “contro” come Rockit ha definito le piattaforme “un accelleratore oppenheimeriano di diseguaglianze”. Per chi ha un rapporto profondo con la musica, siano questi musicisti o semplici ascoltatori, le scelte di Spotify sono via via diventate sempre più degradanti: l’introduzione di massicce dosi di pubblicità per gli account gratuiti, gli algoritmi che scombinano le tracklist degli album, fino al caso delle tracce di rumori d’ambiente che venivano retribuite più lautamente dei brani musicali; quest’ultimo caso frutto di una maldestra operazione di Spotify per monopolizzare il mercato dei podcast.

Non in pochi tra questi ascoltatori stanno tornando a vecchie tipologie di ascolto, o stanno cercando delle alternative, soprattutto a fronte di un lento ma progressivo “spostamento” dei contenuti meno commerciali, che come abbiamo visto servizi come Spotify stanno pianificando.

Intendiamoci, lo streaming è e resterà ancora a lungo un tipo di fruizione ampiamente maggioritario. A cambiare saranno le sue modalità di interazione e di inclusione, nonchè periodicamente i suoi costi.

Vorrei chiudere con una sana, stimolante, e possibilmente controversa dose di esperienza personale.

Come avrete intuito non amo particolarmente lo streaming e molto raramente fruisco della musica in questo modo. Non sono mai stato un audiofilo (può esserlo uno cresciuto con le audiocassette?) o un collezionista, ma sono legato all’idea del possesso e dell’utilizzo personale del bene artistico. Per me è una questione intima e identitaria, come possedere un paio di pantaloni o di occhiali. Non tutto nella vita può essere ad abbonamento.

Anche le mie abitudini di ascoltatore sono cambiate negli ultimi vent’anni, come quelle di tutti, chi più chi meno: non ascolto più supporti fisici (con l’eccezione, a volte, di qualche vinile) ma ho una libreria musicale in mp3 e ascolto quasi esclusivamente album, non singoli o brani sparsi. Se un album non mi piace non lo tengo, lo butto via.

Non ascolto musica con il cellulare e vado ancora in giro con un iPod mini. Mi piace ancora informarmi sugli artisti, sui musicisti che hanno suonato su questo o quel disco, o sui testi delle canzoni, e oggi basta una rapida ricerca su Internet per poter avere queste informazioni.

Ecco questo più o meno è quello che faccio io, ma ognuno può scegliere il suo modo di fruire della musica: e non è questo il bello? Se la musica liquida ha avuto un effetto speciale è stato proprio quello di liberare ogni singolo ascoltatore dandogli accesso a diverse opportunità di godere di essa. Diciamoci la verità, essere ascoltatori oggi è più semplice che mai: possiamo scegliere come, cosa, dove, quando, per quanto tempo, e spesso a un costo minimo o addirittura senza spendere un soldo. Essere ascoltatore oggi non significa necessariamente ascoltare, ma di sicuro riguarda avere una molteplicità di scelte.

Per un musicista è esattamente il contrario.

Le libertà che la musica liquida ha dato agli ascoltatori le ha tolte, una per una, a chi la musica la fa.

Se si vuole che la propria musica venga ascoltata, anche una sola volta, anche da uno sparuto gruppo di persone, non c’è alternativa se non far sì che quelle persone la trovino là dove ascoltano musica quotidianamente. Oggi prima di far ascoltare qualcosa a qualcuno il musicista è quasi obbligato a misurarsi con le diverse modalità di ascolto dell’altro. E sembra non esserci mai una scelta azzeccata: figuratevi che per scrivere delle recensioni di un album alcuni giornalisti oggi ancora pretendono la copia fisica (ovviamente in omaggio).

Un mondo in cui chi produce deve autofinanziarsi tutto, dalle registrazioni ai live, e vede ridursi persino la possibilità di guadagnare qualche briciola dai diritti di sfruttamento delle proprie opere, è un mondo che si prepara ad essere solo di chi se lo può permettere.

Si obietterà che in fondo le cose torneranno semplicemente a un loro ordine naturale, se così possiamo dire: i musicisti sono sempre stati sfruttati, un tempo erano le major, ora è il mercato libero; ed è giusto che siano in pochi, e non in tanti, ad avere visibilità e successo.

L’unico vero conforto è che essendo aumentata esponenzialmente la quantità di musica prodotta e distribuita, è aumentata anche la quantità di buona musica: è una semplice questione di proporzioni.

Gli artisti di qualità, coloro che hanno qualcosa da dire, sono molti e sono ancora tra noi: dovranno solo abituarsi alla clandestinità.